用紙:上質 110k

寸法:144×257

色数:4c

製本・加工:全24P 中綴じ(144×514を2ツ折)

リクエスト

宮古市商工会議所様より、岩手県の県庁所在地である盛岡市から観光客を誘致するためのツール制作のご依頼を受けました。

多くの地方都市がそうですが、観光という文脈では、首都圏が最大のターゲットとなります。人口の多い地域にPRすることはもちろん間違いではありませんが、観光客とのより深いエンゲージメントを構築するためには、条件的にリピーターになりやすい地域に目を向けるのも重要なことです。そうした背景から、宮古市から約100kmの距離に位置する岩手県最大の都市である盛岡市に対して観光PRする流れになったそうです。

宮古市商工会議所様の当初のプランでは動画制作なども視野にありましたが、最終的には紙媒体を制作する方向で定まりました。

クリエイティブの視点

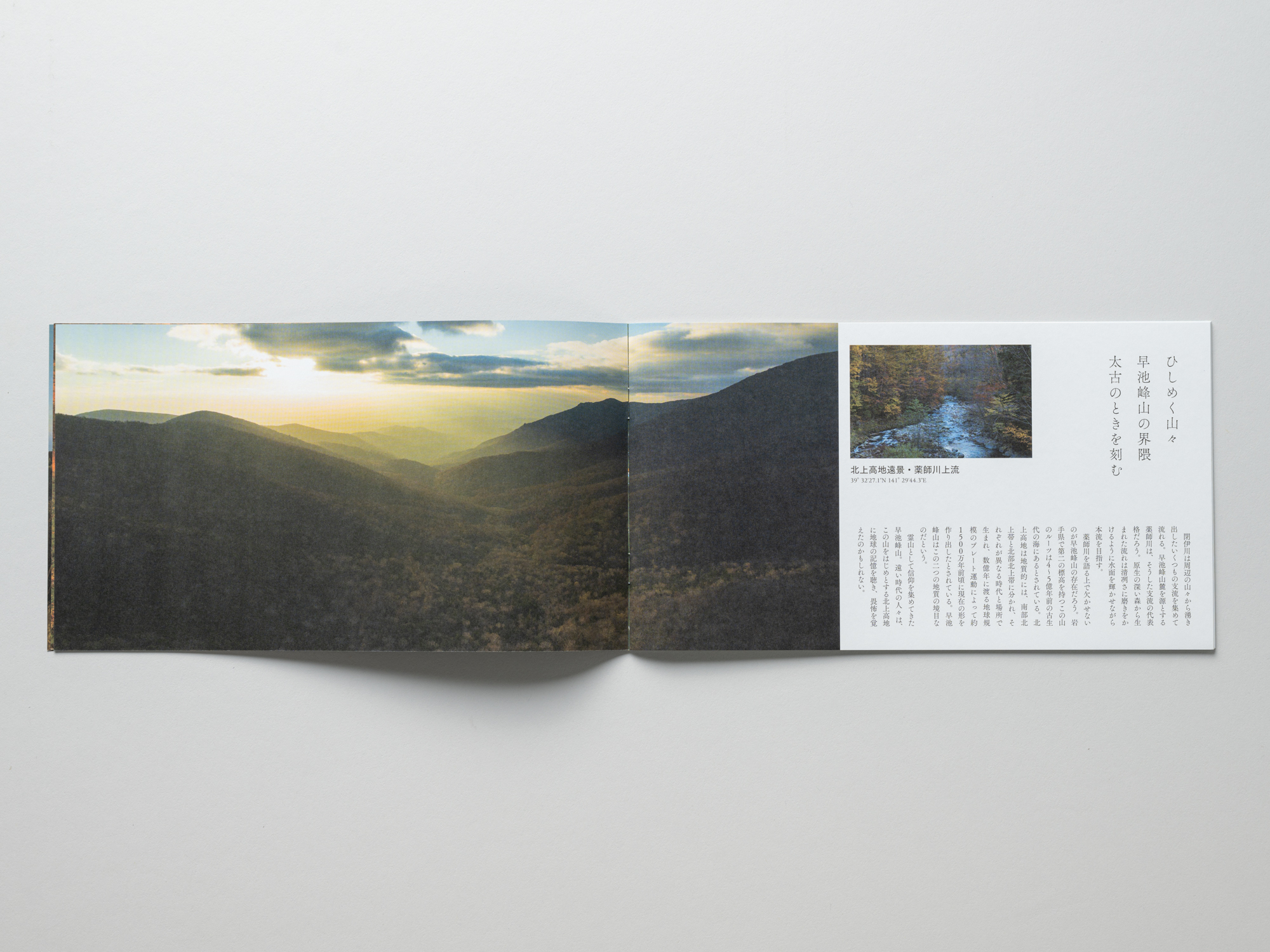

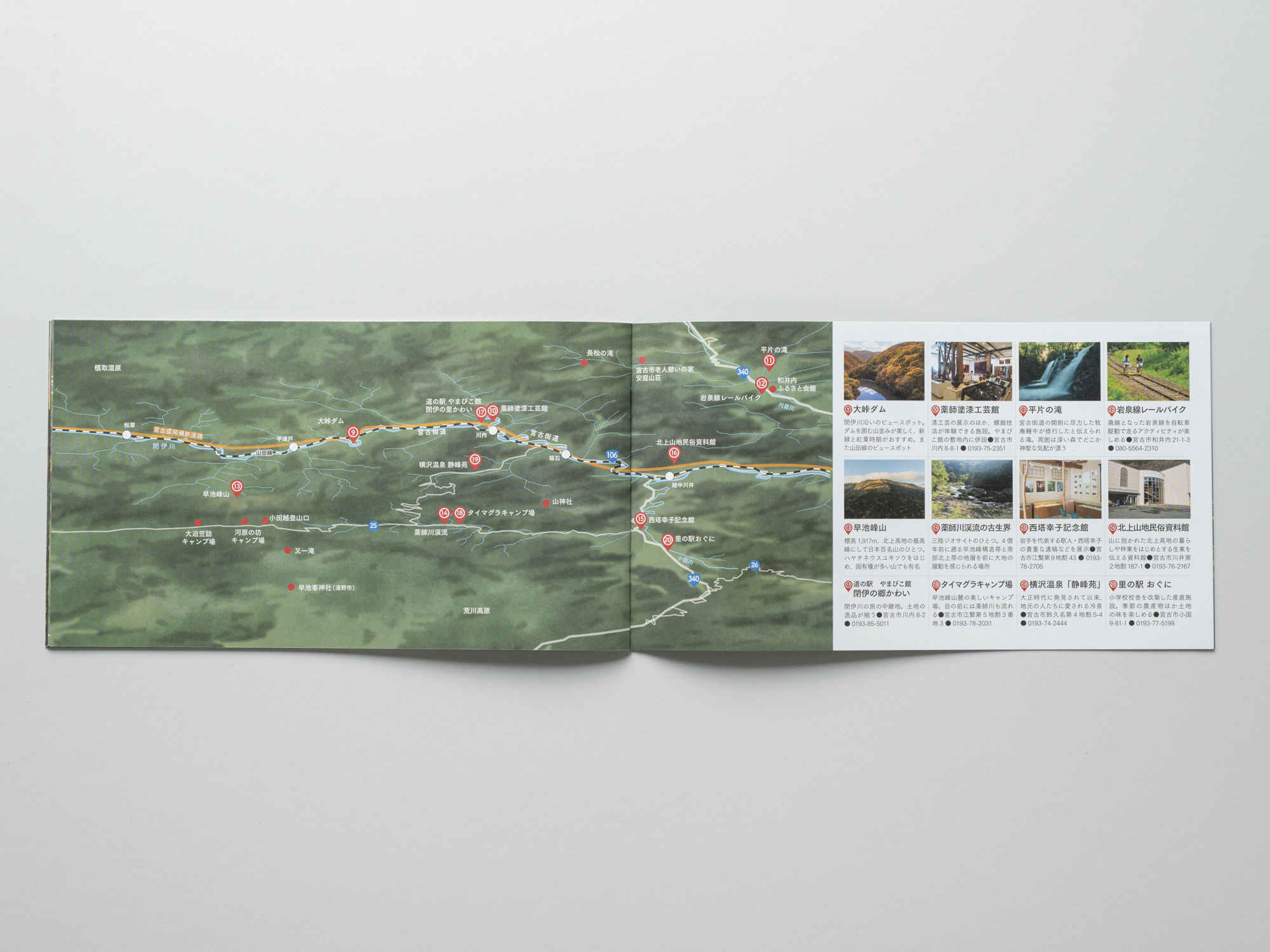

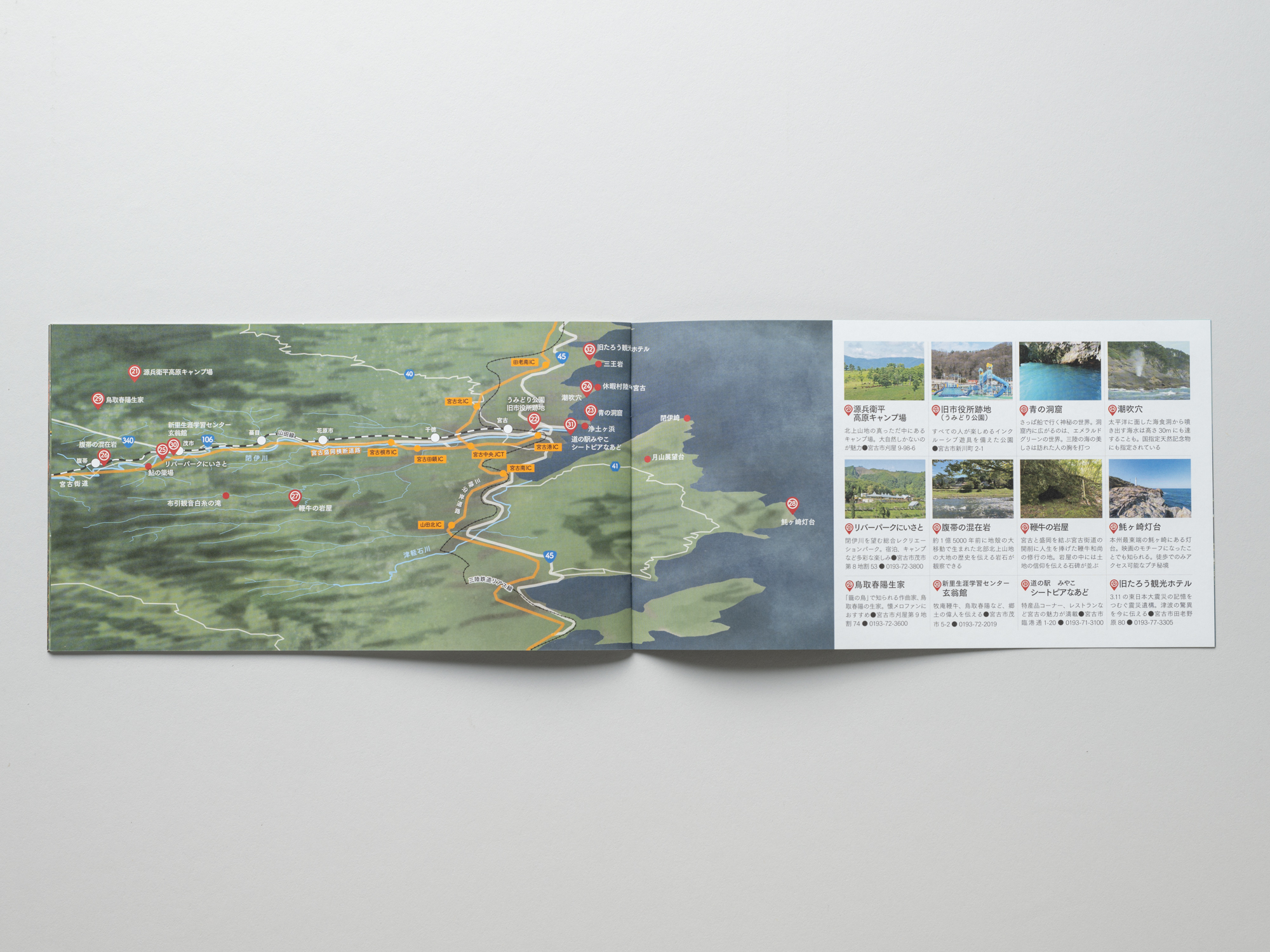

企画を練っていくにあたり着目したのは、宮古市と盛岡市を結ぶ国道でした。北上高地を横断する国道106号の道筋は、三陸沿岸と盛岡をはじめとする内陸を結ぶ主要街道として古の時代より機能してきました。また、現況の国道106号は「宮古盛岡横断道路」としてバイパス整備が進行中で、完成した暁には宮古―盛岡間の大幅な時間短縮が可能になるという状況でもありました。こうした背景もあり、「道」が今回のテーマになるのではというアイデアに至りました。

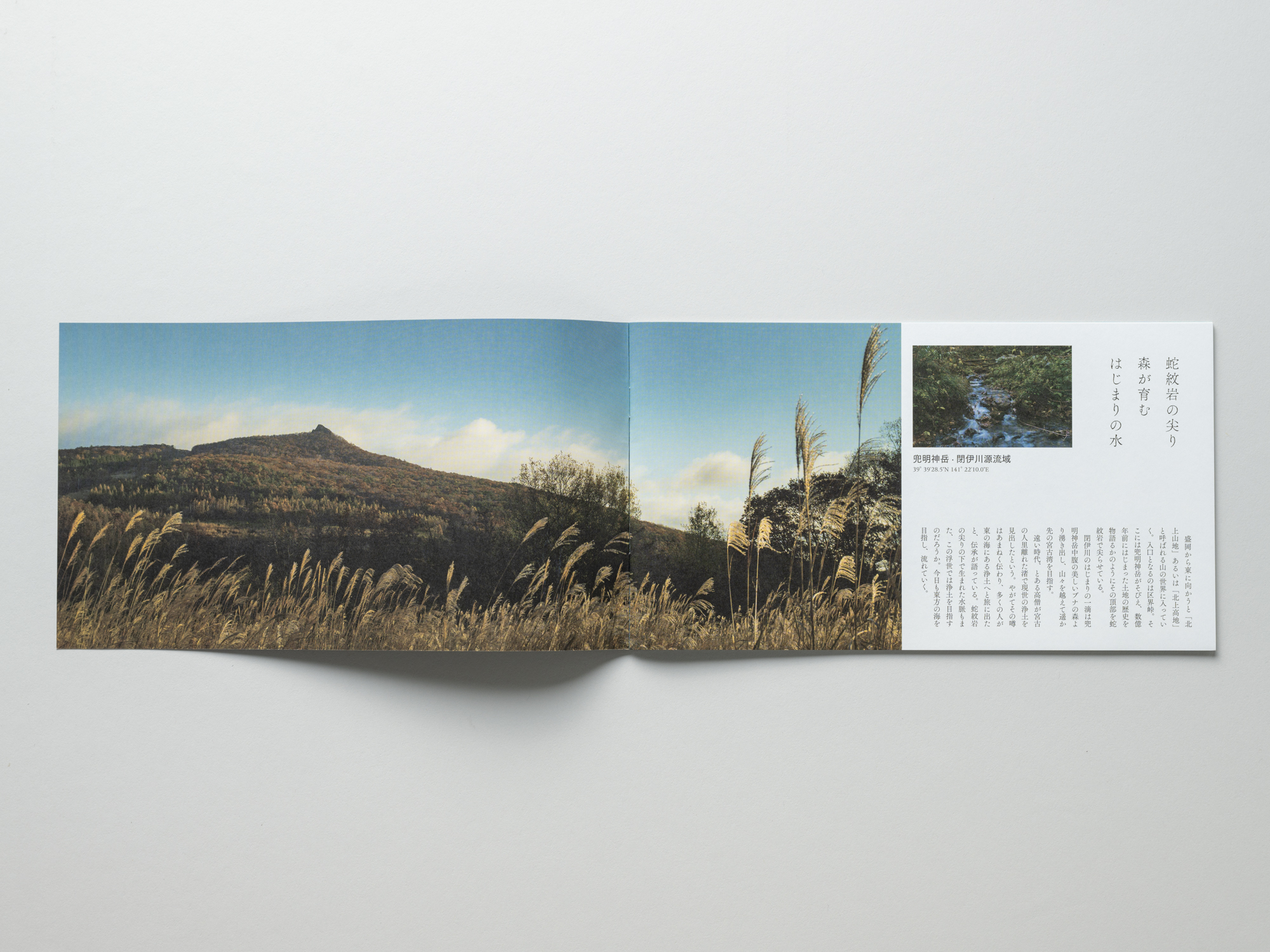

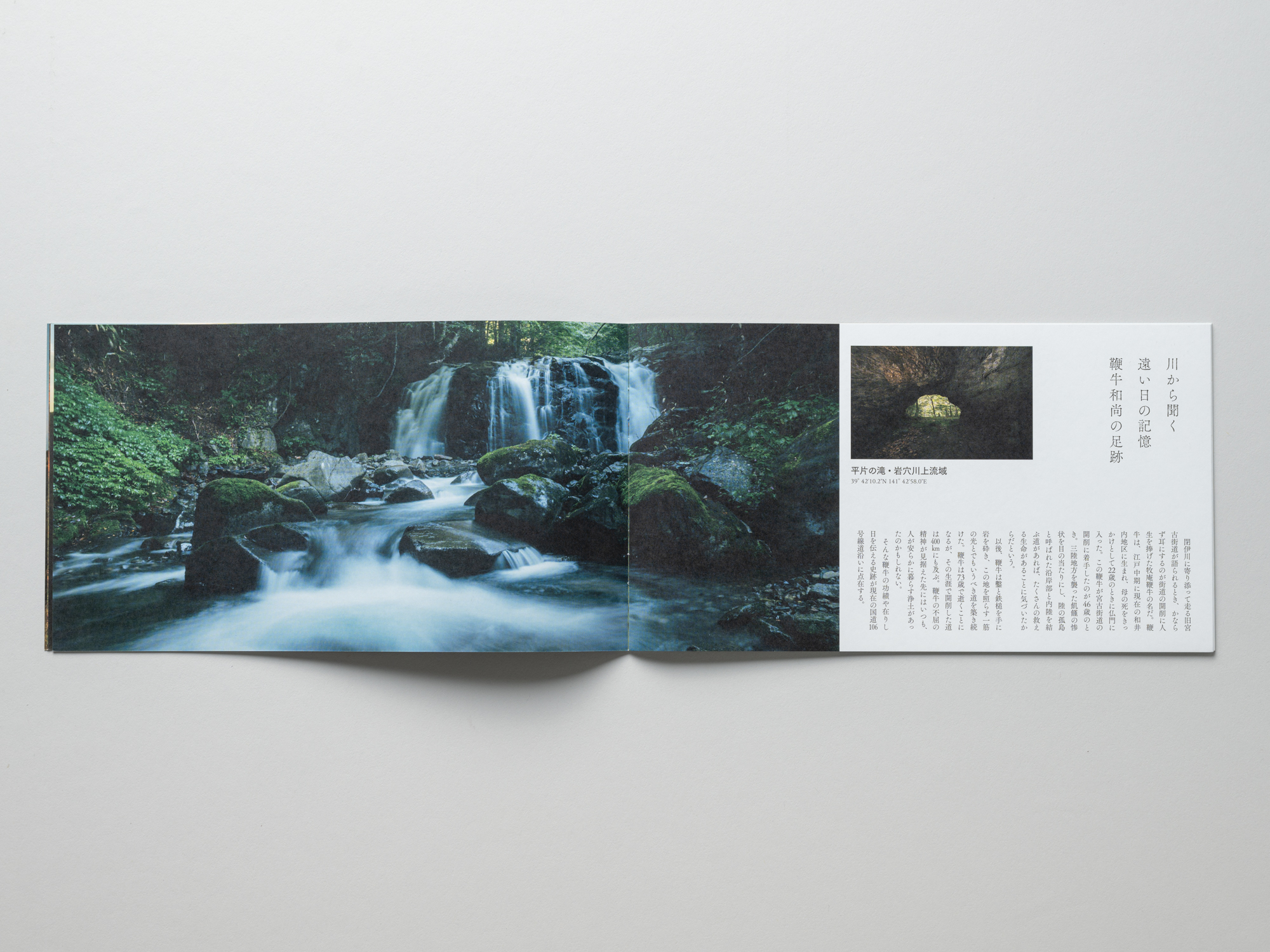

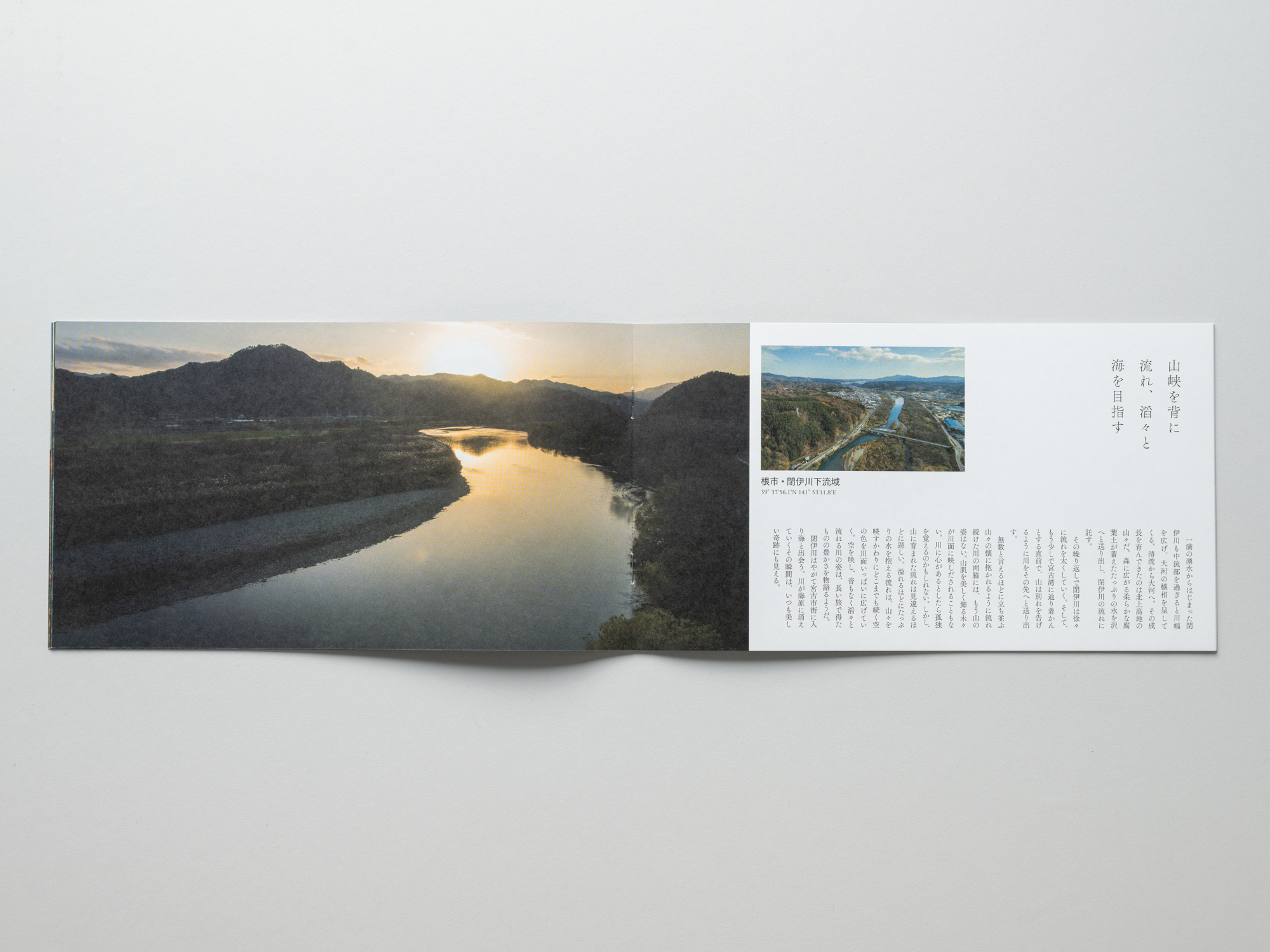

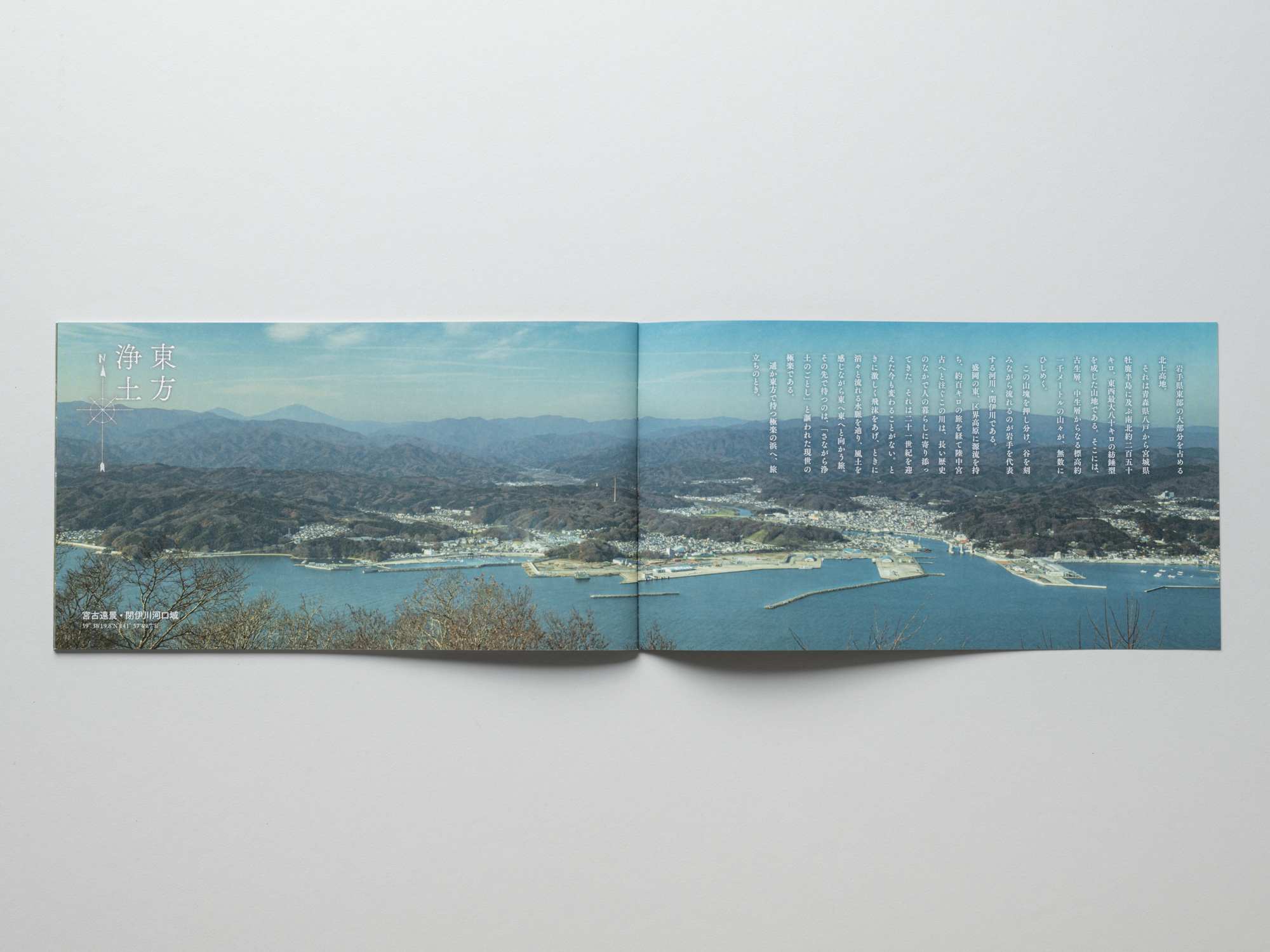

このアイデアはひとつのひらめきを生みました。それは国道106号に沿って、蛇行を繰り返しながら宮古湾まで流れている閉伊川の存在でした。地図を見れば一目瞭然ですが、宮古と盛岡を結ぶ国道106号の道筋は川筋そのものでした。つまり、盛岡の観光客が宮古を目指す場合、閉伊川の流れを道先案内的な存在と捉えることができるのではないか。これで、企画は決まりました。閉伊川の始まりから河口まで、その流れをたどるという視点で、盛岡から宮古への旅を表現することになりました。

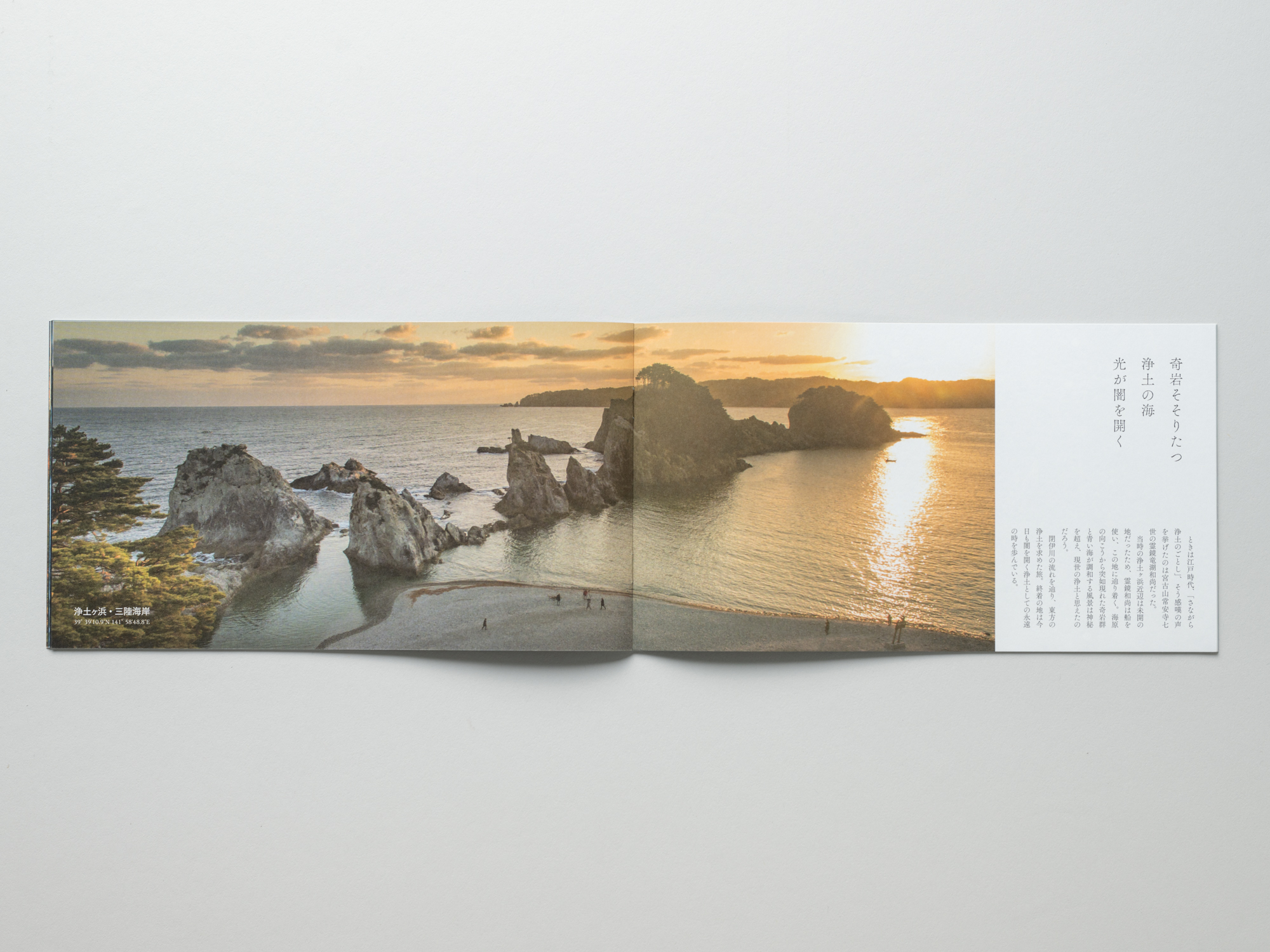

制作の肝は、写真撮影にありました。早池峰山に代表される北上高地のダイナミックな山並み、歴史が刻む先人の記憶、そして、ときににぎやかに飛沫をあげ、ときに沈黙しながら滔々と流れる閉伊川の流れと、その先で待つ三陸の海の青。この土地でしか見ることができない風景の魅力を存分に伝えるため、長い時間をかけ、記憶に刻むように一枚一枚写真を撮っていきました。

また、言葉にもこだわりました。情報ではなく、土地のたたずまいや世界観を伝えるという明確なテーマのもとにライティングが進められました。こうした時間を経て完成した『東方浄土』は、上質な写真集のような雰囲気を持った冊子に仕上がりました。宮古市のランドマークである「浄土ヶ浜」を「東方にある浄土」と見立てたタイトルも自画自賛的ではありますが、この冊子に深い味わいをもたらせていると感じています。